«Quiero ver a mi hijo», así se dirige directamente a Putin la madre de Aleksei Navalny. Tras la noticia de su muerte el 16 de febrero, viaja a la colonia penal de máxima seguridad a unos 60 km sobre el Círculo Polar Ártico.

«Quiero ver a mi hijo». Es más que una súplica, más que una oración. Lyudmila pide el cuerpo sin vida de Aleksei: para acariciarlo, para despedirse.

Civilizaciones y necrópolis nacieron juntas. “En la paz, los hijos entierran a sus padres; en la guerra, los padres entierran a sus hijos”, escribió Heródoto. El régimen vive ese eterno conflicto, responsable de la vida de los presos políticos, sin esperar la respuesta de médicos y jueces.

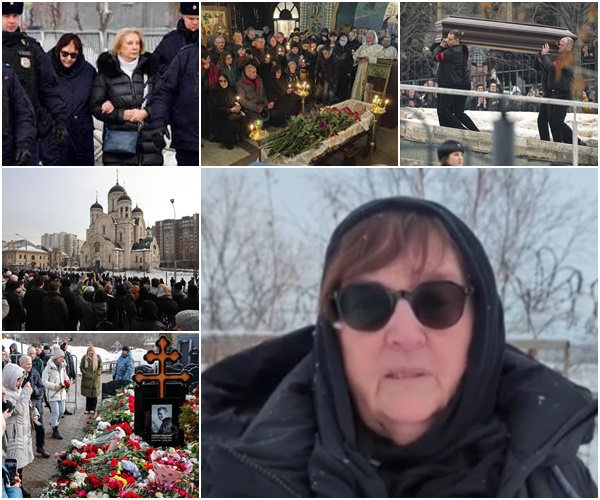

A lo largo de varios días las autoridades niegan la devolución del cuerpo de Navalny. Lyudmila no se rinde y se queda allí. Luego, el 24 de febrero se anuncia que el cuerpo ha sido entregado a la madre, pero las autoridades quieren un funeral y un entierro secretos. Y una vez más Lyudmila no cede.

Al final, el 1 de marzo, en Moscú se celebra el funeral de Navalny, pero la «Rusia de Putin» sigue queriendo enterrar incluso el concepto de piedad (pietas). El Kremlin y el Patriarcado hacen todo lo posible para aumentar el sufrimiento de sus seres queridos y seguidores y que todo sea más desgarrador. La esposa, los hijos, el hermano y los colaboradores de Navalny no podrán estar presentes. El ataúd viene entregado a la familia con más de dos horas de retraso y llega a la iglesia del Icono de la Madre de Dios en Moscú al último momento antes de empezar la ceremonia religiosa. Una iglesia de barrio, apartada, al otro lado del río Moscova.

El Patriarcado solicita una ceremonia breve, de media hora de duración, un tiempo anómalo para la habitual y fascinante liturgia ortodoxa. Unas 300 personas, entre familiares y amigos cercanos, pueden entrar, pero muchas no pueden tocar el cuerpo como de costumbre, porque el ataúd se cierra rápidamente y comienza el viaje al cementerio.

Pero, esperando a Navalny fuera de la iglesia hay al menos 3.000 personas, además de los miles presentes en la carretera que conduce al cementerio de Borisovskoye. Todo eso a pesar de las medidas de seguridad, las amenazas del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y las cámaras que habían colocado para el reconocimiento facial de los asistentes.

Lyudmila aparece tocada por el dolor, pero compuesta, casi pétrea, incluso cuando se despide definitivamente del cuerpo de su hijo, indicando precisamente al sacerdote dónde colocar el icono de la Madre de Dios sobre el cuerpo del difunto.

Una civilización se conoce por el culto a los muertos. En la Ilíada, el héroe griego Aquiles, el invencible (¡y feroz!), mata a Héctor, el defensor de Troya, y arrastra el cadáver por las murallas. Una escena atroz. El viejo Príamo abandona entonces la ciudad, entra en la tienda de Aquiles: le besa las manos ensangrentadas y le pide el cuerpo de Héctor. Y el brutal héroe cede. Piensa en su padre y llora. Incluso llora.

Hoy lo llamamos empatía, pero Homero lo sabía ya hace casi tres mil años. La Ilíada termina con funerales y lágrimas, las armas callan. Lo sagrado de la muerte, del dolor, de una lápida, es más fuerte que cualquier otra cosa.

Un estudioso, el helenista Albin Lesky, escribió que el encuentro entre Aquiles y Príamo «representa el comienzo del humanismo occidental». Un humanismo que parece hemos perdido en algún sitio.

Pero una mujer, una madre rusa, lo ha hecho revivir y nos lo mostró, desafiando a Putin.

Anna Conte